erreichbar ist, für Aktionäre in Bild und Ton übertragen (vgl. die näheren Hinweise unter III.).

Anlagen zur Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Vonovia SE am 29. April 2022 um 10:00 Uhr

Vonovia SE, Bochum

ISIN DE000A1ML7J1

WKN A1ML7J

1. Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (Tagesordnungspunkt 6)

Der Vergütungsbericht beschreibt die Grundsätze und die Ausgestaltung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats der Vonovia SE und erläutert die Struktur sowie die Höhe der individuellen im Geschäftsjahr 2021 gewährten und geschuldeten Vergütungen der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Der vorliegende Bericht wurde von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß den Anforderungen des § 162 Aktiengesetz (AktG) erstellt und entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in seiner Fassung vom 16. Dezember 2019. Zusätzlich wurden die Leitlinien des Arbeitskreises für eine nachhaltige Vorstandsvergütung in ihrer aktuellen Fassung berücksichtigt.

Der Vergütungsbericht sowie der beigefügte Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts gemäß den Anforderungen des § 162 Abs. 3 AktG sowohl nach formellen als auch nach inhaltlichen Aspekten durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind auf der Internetseite der Vonovia SE (https://investoren.vonovia.de/hv) zu finden.

| II. |

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021 aus Vergütungssicht |

Der folgende Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021 erläutert den Kontext der getroffenen Vergütungsentscheidungen und ermöglicht deren umfassende Einordnung.

Billigung des neuen Vergütungssystems durch die Hauptversammlung 2021

Der Aufsichtsrat der Vonovia SE hat ein überarbeitetes Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands beschlossen, das die mit dem ARUG II eingeführten Vorgaben des AktG unter Berücksichtigung der Empfehlungen des DCGK umsetzt und das die Hauptversammlung am 16. April 2021 mit einer Zustimmung von 87,75 % gebilligt hat.

Das neue Vorstandsvergütungssystem gilt seit dem 1. Januar 2021 für alle Vorstandsmitglieder der Vonovia SE. Vergütungsansprüche, einschließlich solcher aus den zuvor einschlägigen Regelungen zur variablen Vergütung für Zeiten vor dem 1. Januar 2021, richten sich weiterhin nach den jeweils zugrunde liegenden vertraglichen Regelungen.

Veränderte regulatorische Rahmenbedingungen in der Vergütungsberichtserstattung

Infolge des Inkrafttretens des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) zum 1. Januar 2020 erfolgt die Erstellung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 erstmalig auf Basis der neuen regulatorischen Anforderungen des § 162 AktG.

Die Vonovia SE zielt mit der nachfolgenden Darstellung auf eine klare, verständliche und nachvollziehbare Berichterstattung ab, die die Basis für eine breite Akzeptanz der Organvergütung durch alle Stakeholder legen soll. Bei der Erstellung des Vergütungsberichts hat sich die Vonovia SE daher an nationalen und internationalen Best-Practice-Maßstäben orientiert, um den Erwartungen des Kapitalmarkts an eine hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Vergütungsentscheidungen zu entsprechen.

Die Vergütungsberichterstattung der Vonovia SE geht daher deutlich über die neuen regulatorischen Anforderungen hinaus.

Der Vergütungsbericht 2021 wird der Hauptversammlung 2022 im Rahmen eines konsultativen Votums zur Billigung nach § 120a Abs. 4 AktG vorgelegt.

Geschäftsentwicklung und Zielerreichung im Geschäftsjahr 2021

Für den Aufsichtsrat der Vonovia SE ist die klare Verbindung zwischen übergeordneter Unternehmensstrategie sowie der Ausgestaltung der Vergütung der Vorstandsmitglieder von elementarer Bedeutung. Nur bei einem entsprechend ausgestalteten Vergütungssystem kann sichergestellt werden, dass Strategie und Unternehmenserfolg sowie die Vergütung für die Leistungen des Vorstands klar miteinander verknüpft sind (Pay-for-Performance). Daher besteht die Vorstandsvergütung der Vonovia SE zu einem hohen Anteil aus erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten. Aufgrund dieser starken Erfolgsabhängigkeit sowie der Berücksichtigung strategisch relevanter Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung als Leistungskriterien ist die Höhe der Vorstandsvergütung eng mit der Geschäftsentwicklung verknüpft.

In einem weiteren Jahr der Corona-Pandemie schloss Vonovia das Geschäftsjahr 2021 sowohl wirtschaftlich als auch operativ erfolgreich ab.

Einen Schwerpunkt der Vorstandsarbeit bildete der erfolgreiche Übernahmeprozess des Unternehmens Deutsche Wohnen SE und die damit verbundene Finanzierung. Durch die Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 87,6 % an der Deutsche Wohnen konnte Vonovia seine Positionierung als führendes Immobilienunternehmen in Europa mit rund 565.334 Wohnungen und einem Verkehrswert von 97,8 Mrd. € weiter stärken.

Im Geschäftsjahr führte das Unternehmen erfolgreich (Brücken)Finanzierungen und Kapitalerhöhungen durch. Eine in der Größenordnung bedeutende war die Bezugsrechtskapitalerhöhung über rund 8,1 Mrd. € im Finanzierungskontext der Übernahme der Deutschen Wohnen. Die wesentlichen Finanzratings aus dem Dezember blieben stabil (Moody's) bzw. wurden angehoben (S&P).

Das Unternehmen investierte weiter intensiv in den eigenen Bestand: Für Neubau und Modernisierung (inkl. Deutsche Wohnen) gab das Unternehmen 1,4 Mrd. € aus (2020: 1,3 Mrd. €). In die Instandhaltung flossen 0,8 Mrd. € (2020: 0,6 Mrd. €). Dabei wurden 1.373 Wohnungen (2020: 1.442) durch Neubau fertiggestellt. Hinzu kamen 827 fertiggestellte Wohnungen für den Verkauf (2022: 646).

Vonovia hat sich darauf verpflichtet, den Bestand bis 2045 nahezu klimaneutral zu stellen. Dazu hat das Unternehmen 2021 zahlreiche Projekte fortgesetzt bzw. auf den Weg gebracht. Der Nachhaltigkeits-Performance-Index SPI stieg zum Jahresende 2021 auf 109 % an. Dazu trugen insbesondere die Reduzierung der CO2-Intensitat, die Entwicklung des durchschnittlichen Primärenergiebedarfs Neubau bei, aber auch die positive Entwicklung des Kundenzufriedenheitsindex.

Auch im sozialen Bereich setzte Vonovia zahlreiche Zeichen. Dazu zählt in Berlin der Verzicht auf mögliche Mietnachforderungen aus der Verfassungsgerichtsentscheidung zum Berliner Mietendeckel. Gemeinsam mit Deutsche Wohnen ging Vonovia mit dem 'Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen' einen weiteren Schritt und verkaufte 14.750 Wohnungen an kommunale Wohnungsunternehmen. Vonovia verzichtet für die kommenden fünf Jahre freiwillig auf Mietsteigerungen in Berlin und wird 13.000 neue Wohnungen bauen, um ein deutliches Signal gegen die Wohnungsknappheit zu setzen.

Die zentralen Berichtskennzahlen entwickelten sich im Jahresvergleich wie folgt:

| |

Ist 2020 |

Prognose2021

(März 2021) |

Ist 2021

exkl. Deutsche

Wohnen |

Ist 2021 |

| Segmenterlöse Total |

4,4 Mrd. € |

4,9-5,1 Mrd. € |

4,9 Mrd. € |

5,2 Mrd. € |

| Adjusted EBTTDA Total |

1.909,8 Mio. € |

Im Bereich oberes Ende

2.055-2.105 Mio. € |

2.098,5 Mio. € |

2.269,3 Mio. € |

| Group FFO |

1.348,2 Mio. € |

1.520-1.540 Mio. € |

€ 1.534,5 Mio. € |

1.672,0 Mio. € |

| Group FFO je Aktie* |

2,23 € |

ausgesetzt |

1,98 € |

2,15 € |

| EPRA NTA pro Aktie* |

58,78 € |

ausgesetzt |

- |

66,73 € |

| SPI |

- |

|

109 % |

- |

* Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien, Vorjahreswerte TERP-adjusted (1,067).

Im Geschäftsjahr 2021 stiegen die Segmenterlöse Total um 18,5 % auf 5.179 Mio. €. Maßgebliche Einflussfaktoren waren Erlöse aus der erfolgreichen Veräußerung von Immobilienvorräten (Development), die zusätzlichen Mieteinnahmen durch Deutsche Wohnen im 4. Quartal sowie das organische Wachstum durch Neubau und Modernisierung.

Das Adjusted EBITDA Total stieg um 18,8 % auf 2.269,3 Mio. €. Dabei stieg das Adjusted EBITDA Rental um 6,0 %. Das Adjusted EBITDA Value-add sank aufgrund einzelner coronabedingter Bauverzögerungen bei Modernisierungsmaßnahmen um 2,3 %. Das Adjusted EBITDA Recurring Sales stieg um 23,4 %. Und das Adjusted EBITDA Development stieg im Wesentlichen bedingt durch den Global Exit eines Projekts im Bereich to sell um 69,3 %.

Der Group FFO stieg um 24,0 % auf 1.672,0 Mio. €, bei einem Anteil der Deutsche Wohnen von 137,5 Mio. €.

Der EPRA NTA pro Aktie lag mit 66,73 € im Jahr 13,5 % über dem TERP-adjusted Vorjahreswert. Maßgeblich für den Anstieg der Nettovermögenskennzahl war das Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties von 7.393,8 Mio. € (2020: 3.719,8 Mio. €).

Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung konnten Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2021 eine Erhöhung der Dividende auf 1,69 € vorschlagen (2020: 1,57 €).

| III. |

Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2021 |

1. Grundsätze der Vorstandsvergütung

Die Vonovia SE mit ihren Konzernunternehmen steht als Wohnungsunternehmen mitten in der Gesellschaft. Darum haben die Aktivitäten der Vonovia SE niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaftliche Perspektive. Die Vonovia SE ist sich ihrer besonderen Rolle und Verantwortung bewusst: Als Dienstleister und Anbieter von Wohnungen für rund eine Million Menschen stellt sie ihre Kunden und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Deshalb pflegt sie die Gebäudesubstanz und gestaltet Quartiere aktiv mit. Die Vonovia SE bietet ihren Kunden zeitgemäße und bedarfsgerechte Wohnungen an und entwickelt Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Und aus diesem Grund beteiligt sie sich auch an einer besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen. Die Vonovia SE fühlt sich den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft und der Wirtschaftlichkeit verpflichtet und übernimmt Verantwortung für sicheres, gutes und bezahlbares Wohnen.

Das Vergütungssystem für den Vorstand der Vonovia SE soll ein wirksames Instrument darstellen, um sicherzustellen, dass Vonovia dieser Rolle gerecht und zeitgleich die Unternehmensstrategie erfolgreich umgesetzt wird. Neben den wesentlichen finanziellen Konzernsteuerungsgrößen finden demnach auch die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance (ESG) bzw. Sustainability Performance) in besonderer Weise Berücksichtigung in der Vergütung des Vorstands.

Die Leistungskriterien, anhand derer sich die Vorstandsvergütung bemisst, spiegeln die Unternehmensstrategie wider und setzen insbesondere Anreize für ein langfristiges und nachhaltiges Unternehmenswachstum. Im Vergütungssystem des Vorstands finden sich die wichtigsten Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung im Sinne der Unternehmensstrategie wieder. Durch sie werden Anreize gesetzt, um die Interessen des Vorstands an die der Aktionäre und weiterer Stakeholder wie Kunden und Mitarbeiter anzugleichen. Hierzu trägt neben der Berücksichtigung von Sustainability Performance-Zielen auch der relative Vergleich mit relevanten Marktteilnehmern bei.

Ziel des Vergütungssystems ist es, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihrer Leistung und ihres jeweiligen Tätigkeits- und Verantwortungsbereichs angemessen zu vergüten und sie im Interesse einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung am Erfolg von Vonovia partizipieren zu lassen.

Das Vergütungssystem bildet die Grundlage für die Festsetzung der Vergütung der Vorstandsmitglieder der Vonovia SE. Der Aufsichtsrat orientiert sich an den folgenden Grundsätzen:

1.1. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie Überprüfung des Vergütungssystems

Den Vorgaben der §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG entsprechend beschließt der Aufsichtsrat das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Vonovia SE. Dabei wird der Aufsichtsrat durch den Präsidial- und Nominierungsausschuss ('Präsidialausschuss') unterstützt, welcher Empfehlungen zum Vorstandsvergütungssystem entwickelt. Über diese Empfehlungen berät und beschließt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt das Vergütungssystem der Hauptversammlung zur Billigung vor.

Die regelmäßige Überprüfung des Vorstandsvergütungssystems durch den Aufsichtsrat wird ebenfalls durch den Präsidialausschuss vorbereitet. Dieser empfiehlt dem Aufsichtsrat Änderungen des Systems, sofern dies erforderlich erscheint. Sollten wesentliche Änderungen am Vergütungssystem vorgenommen werden, so wird dieses der Hauptversammlung zur erneuten Billigung vorgelegt. Gleiches erfolgt auch ohne wesentliche Änderungen mindestens alle vier Jahre.

1.2. Angemessenheit der Vergütung des Vorstands

Den Vorgaben von AktG und DCGK folgend achtet der Aufsichtsrat bei der Festlegung der Ziel-Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder darauf, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft steht, auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Vonovia SE ausgerichtet ist und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigt. Zu diesem Zweck werden sowohl externe als auch interne Vergleichsbetrachtungen angestellt.

Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Vergütungshöhen finden das Vergleichsumfeld der Vonovia SE (horizontaler Vergleich) sowie die unternehmensinterne Vergütungsstruktur (vertikaler Vergleich) Berücksichtigung.

Im horizontalen - externen - Vergleich wird zur Beurteilung der Angemessenheit und Üblichkeit der Höhe und Struktur der Ziel-Gesamtvergütung eine im Hinblick auf die Marktstellung der Vonovia SE (insbesondere Branche, Größe, Land) geeignete Gruppe von Unternehmen herangezogen (Peer Group). Hierbei handelt es sich um die Unternehmen des DAX, um die Kriterien Land und Größe abzubilden, sowie eine Vergleichsgruppe bestehend aus börsennotierten nationalen und internationalen Unternehmen aus der Immobilienbranche und aus Industrien mit vergleichbaren Geschäftsmodellen, um insbesondere dem Kriterium Branche gerecht zu werden.

Neben dem horizontalen Vergleich erfolgt zudem auch ein vertikaler - interner - Vergleich der Vergütung des Vorstands. Hierbei wird gemäß der Empfehlung des DCGK die Relation der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises, im Sinne der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands, der weiteren Führungskräfte sowie zur Berücksichtigung der Gesamtbelegschaft der übrigen Vonovia-Mitarbeiter der Immobilienwirtschaft (konzernweit) betrachtet. Der Aufsichtsrat berücksichtigt dabei neben den aktuellen Relationen der Vergütung der unterschiedlichen Ebenen zueinander insbesondere auch die Entwicklung der Vergütungen der beschriebenen Gruppen im Zeitablauf.

Die Ergebnisse der beschriebenen Überprüfung berücksichtigt der Aufsichtsrat bei der Festlegung der Ziel-Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder und stellt auch auf diese Weise die Angemessenheit der Vorstandsvergütung sicher. Die letztmalige Prüfung der Angemessenheit und Üblichkeit erfolgte zum Ende des Geschäftsjahres 2021 im Vergleich mit den Unternehmen des DAX. Hierbei wurde der Aufsichtsrat durch einen externen unabhängigen Berater unterstützt und die Angemessenheit der Vorstandsvergütung bestätigt.

1.3. Zielvergütung

Das Vergütungssystem der Vonovia SE erlaubt es dem Aufsichtsrat, bei der Höhe der Ziel-Gesamtvergütung die Funktion und den Verantwortungsbereich des einzelnen Vorstandsmitglieds zu berücksichtigen. Nach pflichtgemäßem Ermessen des Aufsichtsrats sind daher funktionsspezifische Differenzierungen zulässig, bei denen Kriterien wie Marktüblichkeit, Erfahrung des jeweiligen Vorstandsmitglieds, Dauer der Zugehörigkeit zum Vorstand und verantwortetes Vorstandsressort zu berücksichtigen sind.

Die Ziel-Gesamtvergütungen der im Berichtsjahr amtierenden Mitglieder des Vorstands wurden für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt festgelegt:

| Zielvergütung |

Rolf Buch (CEO)

seit 1. März 2013 |

Arnd Fittkau (CRO)

seit 16. Mai 2019 |

| |

2021 |

2020 |

2021 |

2020 |

| |

in T€ |

in T€ |

in T€ |

in T€ |

| Grundvergütung |

1.250,0 |

1.200,0 |

750,0 |

700,0 |

| Nebenleistungen |

31,1 |

30,3 |

31,6 |

30,8 |

| Versorgungsentgelt |

- |

- |

- |

- |

| Kurzfristige variable Vergütung |

700,0 |

794,0 |

374,0 |

440,0 |

| |

STI 2020 |

- |

794,0 |

- |

440,0 |

| |

STI 2021 |

700,0 |

- |

374,0 |

- |

| Langfristige variable Vergütung |

2.375,0 |

2.175,0 |

900,0 |

800,0 |

| |

LTI 2020-2023 |

- |

2.175,0 |

- |

800,0 |

| |

LTI 2021-2024 |

2.375,0 |

- |

900,0 |

- |

| bAV Dienstzeitaufwand |

1.205,0 |

1.052,2 |

675,0 |

597,0 |

| Summe |

5.561,1 |

5.251,5 |

2.730,6 |

2.567,8 |

| Zielvergütung |

Daniel Riedl (CDO)

seit 9. Mai 2018 |

Helene von Roeder (CFO)

seit 9. Mai 2018 |

| |

2021 |

2020 |

2021 |

2020 |

| |

in T€ |

in T€ |

in T€ |

in T€ |

| Grundvergütung |

750,0 |

700,0 |

750,0 |

700,0 |

| Nebenleistungen |

27,4 |

16,0 |

29,4 |

25,0 |

| Versorgungsentgelt |

500,0 |

500,0 |

- |

- |

| Einjährige variable Vergütung |

374,0 |

440,0 |

374,0 |

440,0 |

| |

STI 2020 |

- |

440,0 |

- |

440,0 |

| |

STI 2021 |

374,0 |

- |

374,0 |

- |

| Mehrjährige variable Vergütung |

900,0 |

800,0 |

900,0 |

800,0 |

| |

LTI 2020-2023 |

- |

800,0 |

- |

800,0 |

| |

LTI 2021-2024 |

900,0 |

- |

900,0 |

- |

| bAV Dienstzeitaufwand |

- |

- |

564,0 |

542,5 |

| Summe |

2.551,4 |

2.456,0 |

2.617,4 |

2.507,5 |

1.4. Einhaltung der Maximalvergütung

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine betragsmäßige Obergrenze für die Summe aller Vergütungselemente für ein Jahr, d. h. Festvergütung, Nebenleistungen, dem jährlichen Versorgungsaufwand nach IAS 19 (bzw. dem jährlichen Versorgungsentgelt), kurzfristigen variablen und langfristigen variablen Vergütungskomponenten festgelegt (Maximalvergütung). Die Maximalvergütung schränkt die maximal erreichbare Gesamtvergütung (Summe der Einzelkomponenten bei maximaler Zielerreichung) nochmals ein. Sie beträgt für den Vorstandsvorsitzenden 11 Mio. € brutto p. a. und für die übrigen Vorstandsmitglieder jeweils 5,5 Mio. € brutto p. a. (einschließlich der Vergütung für weitere Mandate in Konzerngesellschaften).

Diese Obergrenze bezieht sich auf die Summe der Leistungen, die einem Vorstandsmitglied für die Vorstandstätigkeit für das jeweilige Geschäftsjahr zugesagt wird. Auszahlungen der langfristigen variablen Vergütungskomponente unter dem jeweils anwendbaren LTIP werden dabei dem Jahr der Zusage der zugrunde liegenden LTIP-Tranche zugerechnet.

Über die Einhaltung der Maximalvergütung für das Geschäftsjahr 2021 kann somit erst nach Auszahlung der in 2021 zugesagten Tranche des LTIP Bericht erstattet werden. Sollte die Summe der Leistungen für ein Geschäftsjahr die festgelegte Maximalvergütung übersteigen, so wird die festgestellte Auszahlung aus dem für das Geschäftsjahr zugesagten LTIP um den übersteigenden Betrag gekürzt. Unter Berücksichtigung der bereits gewährten/geschuldeten Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 (d.h. Grundvergütung, Nebenleistungen, Versorgungsentgelt und STI 2021, siehe Tabelle unter Ziffer 8.1) und des Dienstzeitaufwands für 2021 für Versorgungsansprüche (siehe ergänzende Ausweisung in Tabelle unter Ziffer 8.1) sowie der Auszahlungsbegrenzung für den LTIP 2021 (LTI-Cap, siehe unter 3.2.2 a.) kann die Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2021 die festgelegte Maximalvergütung nicht übersteigen.

2. Überblick über das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Das Vergütungssystem setzt sich aus fixen und variablen Komponenten zusammen, deren Summe die Gesamtvergütung eines Vorstandsmitglieds bildet.

Die fixen Vergütungskomponenten werden unabhängig vom Erfolg des Unternehmens gezahlt und bestehen aus der Festvergütung, Sachbezügen, sonstigen Nebenleistungen sowie einem jährlichen Versorgungsentgelt bzw. Versorgungsbeitrag.

Zur Sicherstellung der Leistungsorientierung (Pay-for-Performance) der Vorstandsvergütung sind die variablen Vergütungskomponenten an das Erreichen vorab definierter Leistungskriterien gekoppelt und bestehen aus einem kurzfristigen variablen Bestandteil in Form eines Short-Term-Incentive (STI) sowie einem langfristigen variablen Bestandteil, dem sogenannten Long-Term-Incentive nach näherer Maßgabe eines Long-Term-Incentive-Plans (LTIP).

Zusätzlich gelten Aktienhaltevorschriften (sogenannte Share Ownership Guidelines), welche die Vorstandsmitglieder dazu verpflichten, eine bestimmte Anzahl an Aktien der Vonovia SE zu erwerben und für die Dauer ihrer Bestellung zu halten.

3. Die Anwendung des Vergütungssystems im Geschäftsjahr 2021

Das der Hauptversammlung in 2021 vorgelegte Vorstandvergütungssystem fand im Geschäftsjahr 2021 auf die Vergütung aller im Berichtsjahr amtierender Vorstandsmitglieder Anwendung. Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte keine Abweichung vom Vorstandsvergütungssystem.

3.1. Erfolgsunabhängige Vergütungskomponenten

3.1.1. Grundvergütung

Jedes Vorstandsmitglied erhält für seine Vorstandstätigkeit ein jährliches Grundgehalt ('Festvergütung'), das auch grundsätzlich alle Tätigkeiten bei Vonovia Konzern-, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften abgilt und in zwölf gleichen monatlichen Raten ausgezahlt wird. Im Regelfall sind mit der Festvergütung auch etwaige sonstige Tätigkeiten im Konzern abgegolten. Abweichend hiervon erhält Daniel Riedl - im Einklang mit dem zuletzt vorgelegten Vergütungssystem - aufgrund eines zusätzlichen Anstellungsverhältnisses für seine Geschäftsführungstätigkeit bei der BUWOG - Bauen und Wohnen GmbH (im Folgenden 'BUWOG'), einer Konzerntochtergesellschaft der Vonovia SE, Vergütungsleistungen von der BUWOG, die in der Ziel-Gesamtvergütung sowie der Maximal-Gesamtvergütung gemäß dem Vergütungssystem erfasst sind.

3.1.2. Nebenleistungen

Jedes Vorstandsmitglied erhält zudem Sach- und Nebenleistungen, die je nach der persönlichen Situation und Inanspruchnahme variieren können und im Falle von Daniel Riedl teilweise von der BUWOG geleistet werden.

Zu den regelmäßigen Sach- und Nebenleitungen gehören die private Inanspruchnahme des Dienstwagens oder nach Wahl des Vorstandsmitglieds einer Dienstwagenpauschale sowie die Zurverfügungstellung von Kommunikationsmitteln für die Aufgabenerfüllung. Die Privatnutzung des Dienstwagens wird als geldwerter Vorteil versteuert, die Steuer trägt das Vorstandsmitglied. Die mit dem Betrieb des Dienstwagens verbundenen Kosten werden von der Vonovia SE getragen. Die Vonovia SE übernimmt zudem 50 % der Beiträge einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung, höchstens jedoch den maximalen Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Zugunsten von zwei Vorstandsmitgliedern wurden darüber hinaus Risikolebensversicherungen abgeschlossen. Geschäfts- und Reisekosten werden nach den jeweils geltenden Kostenerstattungsrichtlinien erstattet. Der Aufsichtsrat kann auch andere oder zusätzliche marktübliche Nebenleistungen gewähren.

Zugunsten der Vorstandsmitglieder besteht eine marktübliche D&O-Versicherung nebst Strafrechtsschutz. Der Selbstbehalt der Vorstandsmitglieder unter der D&O-Schadenshaftpflichtversicherung beläuft sich im Einklang mit § 93 Abs. 2 S. 3 AktG auf 10 % des Schadens bzw. das Eineinhalbfache der festen jährlichen Vergütung.

3.1.3. Alters- und Risikoabsicherung

Altersversorgung (Altregelung für Erstbestellungen vor dem 1. Januar 2021)

Vorstandsmitglieder, die erstmals vor dem 1. Januar 2021 bestellt wurden, können an einem System der betrieblichen Altersversorgung der Vonovia teilnehmen, sofern keine Versorgungszusage aufgrund eines weiteren Anstellungsverhältnisses im Konzern besteht. Das Altersversorgungssystem beinhaltet die Möglichkeit, einen jährlichen Versorgungsbeitrag in das Entgeltumwandlungsmodell 'Versorgungsbezüge anstelle von Barbezügen' in der jeweils geltenden Fassung einzubringen. An diesem Altersversorgungssystem nehmen auch andere Mitarbeiter des Unternehmens teil. Den Versorgungsbeitrag erhalten die Vorstandsmitglieder von der Gesellschaft zusätzlich zum jeweiligen Grundgehalt. Die eingebrachten Versorgungsbeiträge werden in eine Versorgungsanwartschaft mit einer festen Verzinsung umgewandelt und in Abhängigkeit vom jeweils erreichten Alter nach versicherungsmathematischen Grundsätzen verrentet. Ab dem Zeitpunkt, in dem die Summe der durch Entgeltumwandlung finanzierten Versorgungsbausteine die jeweils geltenden Einstandsgrenzen des Pensionssicherungsvereins gemäß § 7 Abs. 3 BetrAVG übersteigt, erfolgt eine zusätzliche Insolvenzsicherung. Alternativ zur Einbringung des Versorgungsbeitrags in das Entgeltumwandlungsmodell können die Vorstandsmitglieder sich einen bestimmten Fixbetrag als zusätzliche Barvergütung auszahlen lassen. Das zuletzt vorgelegte, aktuelle Vergütungssystem eröffnet den Vorstandsmitgliedern die Möglichkeit, entsprechend der nachfolgend dargestellten Regelung für ab dem 1. Januar 2021 neu bestellte Vorstandsmitglieder anstelle des Versorgungsbeitrags ein höheres Versorgungsentgelt in Anspruch zu nehmen. Mit der Inanspruchnahme des Versorgungsentgelts entfällt die Möglichkeit der Teilnahme an dem bestehenden Entgeltumwandlungsmodell mit Wirkung für die Zukunft (einmaliges Wahlrecht).

Versorgungsentgelt (Regelung für Erstbestellungen nach dem 1. Januar 2021)

Ab dem 1. Januar 2021 erstmals bestellte Vorstandsmitglieder können nicht mehr an dem Entgeltumwandlungssystem 'Versorgungsbezüge anstelle von Barbezügen' teilnehmen. Sie erhalten zusätzlich zum Grundgehalt einen erfolgsunabhängigen Fixbetrag (Versorgungsentgelt) in bar. Sie haben die Möglichkeit, dieses Versorgungsentgelt in ausgewählte Anlagefonds über einen externen Dienstleister einzubringen und sich im Versorgungsfall das angesparte Kapital nebst Erträgen als Einmalzahlung auszahlen zu lassen. Die Leistungen unter dem neuen Versorgungssystem stellen keine betriebliche Altersversorgung im Sinne des Betriebsrentengesetzes dar und werden dementsprechend bilanziell nicht als solche erfasst.

Altersversorgung für die im Berichtsjahr amtierenden Vorstandsmitglieder

In 2021 machten Rolf Buch, Arnd Fittkau und Helene von Roeder von der Möglichkeit der Entgeltumwandlung 'Versorgungsbezüge anstelle von Barbezügen' weiterhin Gebrauch. Daniel Riedl erhält seine Altersversorgung von einer Konzerntochtergesellschaft aufgrund eines zusätzlichen Dienstverhältnisses für die Geschäftsführungstätigkeit bei der BUWOG in Form von Beitragszahlungen zu einer ausländischen Pensionskasse und eines Versorgungsentgelts als zusätzliche Fixvergütung; das Versorgungsentgelt kann unter bestimmten Umständen nach Wahl des Vorstandsmitglieds ebenfalls in die Pensionskasse eingezahlt werden. In 2021 erhielt Herr Riedl entsprechend dieser Vereinbarung von der BUWOG 200.000 € als jährlichen Versorgungsbeitrag, welcher in eine externe Pensionskasse eingezahlt wurde, sowie zusätzlich ein Versorgungsentgelt in Höhe von 300.000 €, welches ebenfalls in die externe Pensionskasse eingebracht wurde.

| Pensionsanwartschaften |

IAS 19 |

| in T€ |

Dienstzeitaufwand |

Barwert der

Pensionsverpflichtungen |

| |

2021 |

2020 |

2021 |

2020 |

| Rolf Buch |

1.204,8 |

1.052,2 |

7.874,5 |

7.378,8 |

| Arnd Fittkau |

675,2 |

597,0 |

1.765,4 |

1.123,1 |

| Helene von Roeder |

563,9 |

542,5 |

2.044,3 |

1.580,2 |

| Summe |

2.443,9 |

2.191,7 |

11.684,2 |

10.082,1 |

3.2. Erfolgsabhängige Vergütungskomponenten

Die erfolgsabhängigen, variablen Vergütungskomponenten stellen den überwiegenden Teil der Vergütung der Vorstandsmitglieder dar und sind sowohl auf das Erreichen operativer jährlicher Ziele als auch auf die langfristige und nachhaltige Entwicklung der Vonovia SE ausgerichtet.

Die erfolgsabhängige, variable Vergütung gliedert sich eine kurzfristige variable Vergütungskomponente (STI) sowie eine langfristige Vergütungskomponente (LTIP). Der LTIP ist aktienbasiert ausgestaltet, wodurch eine Angleichung der Interessen von Vorstand und Aktionären erfolgt. Der STI ist das einzige kurzfristige Element der erfolgsabhängigen, variablen Vergütung.

Die beiden Komponenten incentivieren die Leistung der Vorstandsmitglieder aus unterschiedlichen Perspektiven und über unterschiedlich lange Zeiträume (Performance-Perioden). Insbesondere unterscheiden sie sich in den zur Bemessung der Auszahlung herangezogenen Leistungskriterien. Bei der Auswahl der Leistungskriterien steht die Umsetzung der Strategie im Vordergrund, d. h. die Leistungskriterien unterstützen insbesondere die Wachstumsstrategie der Vonovia SE, während zeitgleich eine Erhöhung der Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit incentiviert wird. Die Berücksichtigung unterschiedlicher transparenter Leistungskriterien ermöglicht es, den Erfolg der Vonovia SE ganzheitlich und mehrdimensional abzubilden.

Die Leistungskriterien sind sowohl finanzieller als auch nicht-finanzieller Natur. Zur konsequenten Verfolgung des Pay-for-Performance-Gedankens werden die Leistungskriterien ambitioniert gesetzt.

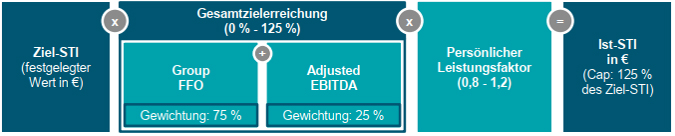

3.2.1. Short-Term-Incentive Plan (STI)

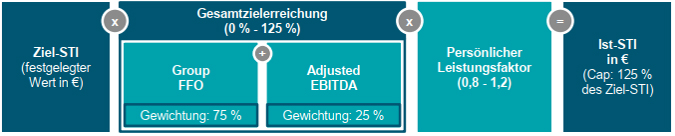

a. Grundlagen des STI für das Geschäftsjahr 2021

Die Vorstandsmitglieder haben einen jährlichen Anspruch auf eine kurzfristige variable Vergütung in Form eines STI. Die Höhe des STI ist abhängig von der Erreichung bestimmter Unternehmensziele. Daneben kann der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahrs mit einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern individuelle Leistungsziele festlegen, die in Form eines persönlichen Leistungsfaktors (PLF) als Multiplikator mit einem Wert von 0,8 bis 1,2 in die Zielerreichung einfließen. Die Zielerreichung für die Auszahlung des STI bestimmt sich anhand der folgenden Leistungskriterien:

| * |

Group Funds from Operations (Group FFO) mit einer Gewichtung von 75 % |

| * |

Adjusted Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Adjusted EBITDA) mit einer Gewichtung von 25 % |

| * |

Ggf. Individuelle Leistungsziele (zur Bestimmung des PLF) |

Der STI ist in Form eines Zielbonussystems ausgestaltet. Der Ziel-STI wird für das Vorstandsmitglied jeweils im Anstellungsvertrag festgelegt. Abhängig von der Erreichung der nachfolgend detailliert beschriebenen finanziellen Leistungskriterien, welche additiv miteinander verknüpft sind, und der ggf. festgelegten individuellen Leistungsziele ergibt sich zum Ende des Geschäftsjahrs ein individueller Ist-STI. Dieser kann zwischen 0 % und 125 % des Ziel-STI betragen. Somit ist auch ein kompletter Ausfall des STI möglich und der Auszahlungsbetrag ist auf 125 % des ursprünglichen Ziel-STI begrenzt. Besteht der Anstellungsvertrag nicht über das volle Geschäftsjahr, ist der STI grundsätzlich pro rata temporis für die Zeit des Bestehens des Dienstverhältnisses in dem jeweiligen Geschäftsjahr zu zahlen.

Vorstandsmitglieder können im Einzelfall aufgrund eines weiteren Anstellungsverhältnisses mit einer Konzerntochtergesellschaft variable Vergütungsleistungen von der Konzerntochtergesellschaft in Form eines Jahresbonus erhalten, dessen Höhe abhängig ist von der Erreichung bestimmter qualitativer und quantitativer Ziele für das Geschäft der Tochtergesellschaft. Solche variablen Vergütungsleistungen einer Konzerntochtergesellschaft werden in der Ziel-Gesamtvergütung sowie der Maximalvergütung gemäß dem Vergütungssystem mitberücksichtigt. Dies ist im Berichtsjahr im Falle von Herrn Riedl entsprechend umgesetzt worden, indem sein Jahresbonus zu einem Drittel von den beschriebenen Leistungskriterien der Vonovia SE und zu zwei Dritteln von finanziellen Leistungskriterien der BUWOG (75 % EBITDA Rental und 25 % EBITDA Development) abhängt.

b. Leistungskriterien des STI für das Geschäftsjahr 2021

Bei den beiden finanziellen Leistungskriterien Group FFO und Adjusted EBITDA handelt es sich um wesentliche operative Unternehmensziele, die den finanziellen Unternehmenserfolg von Vonovia abbilden. Der Group FFO berücksichtigt die Ergebnisbeiträge aller vier Segmente (Rental, Value-add, Recurring Sales und Development) und zählt zusammen mit dem Adjusted EBITDA zu den bedeutsamsten Steuerungsgrößen auf Gesamtkonzernebene. Im STI bildet der Group FFO das Leistungskriterium für die Dividendenfähigkeit ab. Der Adjusted EBITDA setzt sich zusammen aus dem um periodenfremde, unregelmäßig wiederkehrende oder betriebsatypische Sachverhalte bereinigten EBITDA. Hierbei wird unterschieden zwischen dem Adjusted EBITDA der vier Segmente und dem Adjusted EBITDA Total, welcher sich aus der Summe der Adjusted EBITDA der vier Segmente ergibt. Durch den Adjusted EBITDA wird die gesamte Leistung des nachhaltigen operativen Geschäfts der Vonovia SE vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ausgedrückt. Für die Berechnung der Gesamtzielerreichung des STI wird entweder auf den Adjusted EBITDA Total oder auf die Adjusted EBITDA der von den Vorstandsmitgliedern jeweils verantworteten Segmente abgestellt.

Indem der Adjusted EBITDA Total um den laufenden Zinsaufwand bereinigt und um Sondersachverhalte, laufende Ertragssteuern und Konsolidierungseffekte vermindert wird, erhält man den Group FFO, welcher die nachhaltige operative Ertragskraft der Vonovia SE beschreibt. Insbesondere, weil Finanzierungen einen elementaren Bestandteil für den Erfolg der Geschäftstätigkeiten der Vonovia SE darstellen, handelt es sich bei dem Group FFO um eine Kernsteuerungsgröße. Die Incentivierung des Group FFO sowie des Adjusted EBITDA haben daher eine hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg der Vonovia SE.

Neben den beiden finanziellen Leistungszielen Group FFO und Adjusted EBITDA (und EBITDA Rental und EBITDA Development bezogen auf die BUWOG für Daniel Riedl) wurden in 2021 keine individuellen Leistungsziele und/oder Erwartungen an die Vorstandsmitglieder als zusätzliche Leistungskriterien eingesetzt.

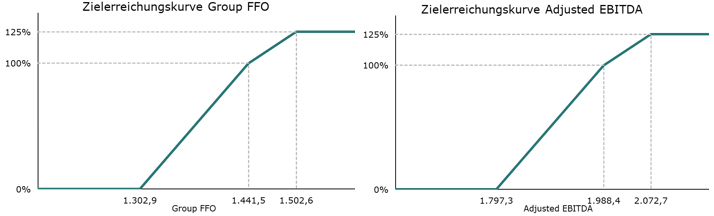

Zielerreichung Group FFO und Adjusted EBITDA

Den beiden finanziellen Leistungskriterien Adjusted EBITDA und Group FFO ist eine ambitionierte Zielerreichungskurve hinterlegt. Für beide Leistungskriterien legt der Aufsichtsrat basierend auf der Jahresplanung jährlich einen Zielwert sowie einen Minimal- und Maximalwert fest. Erreicht das Leistungskriterium exakt den vorgegebenen Zielwert, entspricht dies einer Zielerreichung von 100 %. Entspricht der tatsächlich erreichte Wert dem Minimalwert oder liegt er darunter, beträgt die Zielerreichung 0 %. Entspricht der tatsächlich erreichte Wert dem Maximalwert oder liegt er darüber, beträgt die Zielerreichung 125 %. Zwischen den oben genannten Werten wird die Zielerreichung jeweils linear interpoliert.

Die Zielerreichungskurve spiegelt den strikten Pay-for-Performance-Gedanken des Vorstandsvergütungssystems der Vonovia SE wider.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Minimal-(Untergrenze), Ziel-, Maximal-(Obergrenze) sowie die im Berichtsjahr 2021 erreichten Istwerte der Leistungskriterien sowie die sich daraus ergebenden Zielerreichungsgrade des STI für das Geschäftsjahr 2021. Die angegebenen Werte bezogen auf Vonovia gelten für alle im Berichtsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitglieder gleichermaßen, während die Werte der BUWOG nur die Anwendung der Leistungskriterien für Herrn Riedl abbilden.

STI 2021

Zielerreichung

Vonovia |

Untergrenze

in Mio. € |

Zielwert

in Mio. € |

Obergrenze

in Mio. € |

Istwert

in Mio. € |

Zielerreichung

in % |

| Group FFO |

1.302,9 |

1.441,5 |

1.502,6 |

1.537,0 |

125,0% |

| Adjusted EBITDA |

1.797,3 |

1.988,4 |

2.072,7 |

2.100,9 |

125,0% |

STI 2021

Zielerreichung

BUWOG |

Untergrenze

in Mio. € |

Zielwert

in Mio. € |

Obergrenze

in Mio. € |

Istwert

in Mio. € |

Zielerreichung

in % |

| EBITDA Rental |

68,0 |

75,2 |

78,4 |

77,7 |

119,4% |

| EBITDA Development |

71,8 |

79,5 |

82,8 |

89,7 |

125,0% |

Zielerreichung individuelle Ziele

Die individuelle Leistung eines Vorstandsmitglieds wird auf der Grundlage der individuellen Leistungskriterien bewertet. Da der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr keine individuellen Leistungsziele festgelegt hat, beträgt der persönliche Leistungsfaktor 1,0.

c. Gesamtzielerreichung und Auszahlung aus dem STI für das Geschäftsjahr 2021

Der sich aus der Gesamtzielerreichung des STI ergebene Betrag wird in bar ausgezahlt.

Die folgenden Tabellen fassen die Zielerreichungen sowie Auszahlungsbeträge pro Vorstandsmitglied zusammen:

STI 2021

Zusammenfassung

Vonovia |

Zielbetrag

in T€ |

Minimal-

betrag

in T€ |

Maximal-

betrag

(Cap)

in T€ |

Zielerreichung

Group FFO

(75 % Gewichtung)

in % |

Zielerreichung

Adjusted EBITDA

(25 % Gewichtung)

in % |

Persönlicher Leistungsfaktor |

Gesamt-

zielerreichung

in % |

Auszahlungs-

betrag

in T€ |

| Rolf Buch |

700,0 |

0,0 |

875,0 |

125,0% |

125,0% |

1,0 |

125,0% |

875,0 |

| Arnd Fittkau |

374,0 |

0,0 |

467,5 |

125,0% |

125,0% |

1,0 |

125,0% |

467,5 |

| Daniel Riedl |

124,0 |

0,0 |

155,0 |

125,0% |

125,0% |

1,0 |

125,0% |

155,0 |

| Helene von Roeder |

374,0 |

0,0 |

467,5 |

125,0% |

125,0% |

1,0 |

125,0% |

467,5 |

STI 2021

Zusammenfassung

BUWOG |

Zielbetrag

in T€ |

Minimal-

betrag

in T€ |

Maximal-

betrag

(Cap)

in T€ |

Zielerreichung

Group FFO

(75 % Gewichtung)

in % |

Zielerreichung

Adjusted EBITDA

(25 % Gewichtung)

in % |

Persönlicher

Leistungsfaktor |

Gesamt-

zielerreichung

in % |

Auszahlungs-

betrag

in T€ |

| Daniel Riedl |

250,0 |

0,0 |

312,5 |

119,4% |

125,0% |

1,0 |

120,8% |

302,0 |

3.2.2. Long-Term-Incentive-Plan (LTIP)

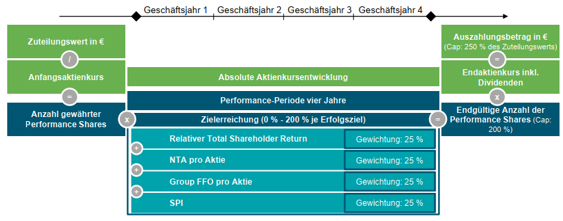

Neben dem STI wird den Mitgliedern des Vorstands jährlich ein Vergütungsbestandteil mit langfristiger Anreizwirkung und ausgewogenem Chancen-Risiko-Profil in Form von virtuellen Aktien ('Performance Shares') gemäß den Maßgaben des jeweils anwendbaren LTIP gewährt. Das aktienbasierte Modell gewährleistet, dass die Performance Shares der Vorstandsmitglieder über die Performance-Periode von vier Jahren der Entwicklung des Aktienkurses unterliegen und damit davon abhängig sind.

Das Geschäftsjahr 2021 fließt damit in die Performance-Messung von vier LTIP-Tranchen ein.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde den Mitgliedern des Vorstands die LTIP-Tranche 2021 neu zugeteilt. Außerdem endete zum 31. Dezember 2021 die vierjährige Performance-Periode der LTIP-Tranche 2018.

a. Grundlagen der LTIP-Tranche 2021

Um einem rein aktienbasierten System möglichst nahe zu kommen, wird ein vertraglich vereinbarter Zuteilungswert am Beginn eines jeden Jahres auf Basis des aktuellen Aktienkurses umgerechnet und in eine anfängliche Zahl virtueller Aktien ('Performance Shares') umgerechnet.

Die anfängliche Zahl der Performance Shares entspricht dem Zuteilungswert dividiert durch den durchschnittlichen Schlusskurs an den letzten 60 Börsenhandelstagen vor Beginn der Performance-Periode ('Anfangsaktienkurs'), auf die nächste volle Aktie aufgerundet. Die endgültige Anzahl an Performance Shares wird zum Ende des Geschäftsjahres 2024 festgestellt. Sie ist abhängig von der Erreichung der im Folgenden beschriebenen finanziellen und nicht-finanziellen Leistungskriterien.

Die Zuteilungswerte, der Anfangsaktienkurs, die Anzahl der zugeteilten Performance Shares sowie die maximal mögliche Anzahl an Performance Shares bei maximaler Zielerreichung sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Der tatsächliche Auszahlungsbetrag, der zum Ende des Geschäftsjahres 2024 festgestellt wird, errechnet sich aus der Anzahl anfänglich zugeteilter Performance Shares, der Zielerreichung während der Performance-Periode und der Entwicklung des Aktienkurses der Vonovia SE einschließlich während der Performance-Periode gezahlter Dividenden. Die Zielerreichung wird anhand der folgenden Leistungskriterien ermittelt:

| * |

Relativer Total Shareholder Return (relativer TSR) |

| * |

NTA (Net Tangible Assets) pro Aktie |

| * |

Group FFO (Funds from Operations) pro Aktie |

| * |

Sustainability Performance Index (SPI) |

Diese Leistungskriterien sind additiv verknüpft und mit jeweils 25 % gewichtet. Allen vier Leistungskriterien sind gleichermaßen ambitionierte Zielerreichungskurven hinterlegt, deren mögliche Zielerreichungen eine Bandbreite von 0 % bis 200 % umfassen. Der Aufsichtsrat definierte zu Beginn der Performance-Periode für jedes Leistungskriterium einen Zielwert, bei dem die Zielerreichung 100 % beträgt. Zudem wurde ein Minimal- und Maximalwert definiert. Entspricht der tatsächlich erreichte Wert dem Minimalwert, beträgt die Zielerreichung 50 %, liegt er darunter, beträgt die Zielerreichung 0 %. Ab einem Wert, der dem Maximalwert entspricht, ist die Zielerreichung auf 200 % begrenzt. Zwischen den oben genannten Werten wird die Zielerreichung linear interpoliert.

Nach Ablauf der Performance-Periode wird die anfängliche Zahl der Performance Shares mit dem Gesamt-Zielerreichungsgrad multipliziert und auf die nächste volle Aktie aufgerundet. Diese Multiplikation ergibt die endgültige Zahl der Performance Shares.

Die endgültige Zahl der Performance Shares wird mit dem durchschnittlichen Schlusskurs an den letzten 60 Handelstagen vor dem 31. Dezember 2024 (Ende der Performance-Periode, 'Endaktienkurs') einschließlich der Summe der während der Performance-Periode bezogen auf die endgültige Zahl der Performance Shares pro Aktie gezahlten Dividenden multipliziert. Diese Multiplikation ergibt den Brutto-Auszahlungsbetrag in bar.

Der Auszahlungsbetrag für jede Tranche von Performance Shares nach dem LTIP kann nicht mehr als 250 % des Zuteilungswerts der betreffenden LTIP-Tranche bei Beginn des für die LTIP-Tranche maßgeblichen Performance-Periode betragen (Cap).

Endet ein Vorstandsanstellungsvertrag durch Zeitablauf, Tod oder Widerruf der Bestellung, wird die anfängliche Zahl der Performance Shares der Tranche, die für das Jahr, in dem der Vorstandsanstellungsvertrag endet, zugeteilt wurden, zeitanteilig um 1/12 für jeden Monat, den das Dienstverhältnis vor dem Ende des betreffenden Kalenderjahrs endet, gekürzt. Eine Kürzung der übrigen Tranchen findet nicht statt.

b. Leistungskriterien der LTIP-Tranche 2021

Relativer Total Shareholder Return

Der Total Shareholder Return (TSR) beschreibt die Aktienkursentwicklung der Vonovia SE innerhalb der Performance-Periode zuzüglich der in diesem Zeitraum ausgezahlten und fiktiv reinvestierten Bruttodividenden pro Aktie. Um stichtagsbezogene Effekte zu verringern, wird zur Berechnung des TSR der Schlusskurs an den letzten 60 Börsenhandelstagen vor Beginn und Ende der Performance-Periode herangezogen. Durch die Berücksichtigung des Aktienkurses und der Dividende wird die Wertsteigerung des Unternehmens am Kapitalmarkt bestmöglich abgebildet. Um zusätzlich Anreize zur Outperformance relevanter Marktteilnehmer zu setzen, beinhaltet der LTIP als Leistungskriterium den relativen TSR mit einer Gewichtung von 25 %. Hierbei wird der TSR der Vonovia SE mit dem von relevanten Marktteilnehmern verglichen. Der Vergleich erfolgt mit Hilfe der Outperformance-Methode. Demnach errechnet sich der relative TSR aus der Differenz zwischen dem TSR der Vonovia SE und dem TSR des Vergleichsindex in Prozentpunkten.

Aufgrund der Größe, der Branche und des Portfolios der Vonovia SE besteht die Vergleichsgruppe aus den Unternehmen des FTSE EPRA/NAREIT Germany Index.

Die Zielerreichungskurve des relativen TSR für den LTIP 2021 stellt sich wie folgt dar:

NTA pro Aktie

Das zweite finanzielle Leistungskriterium NTA pro Aktie zählt ebenfalls zu den wichtigsten Steuerungskennzahlen der Vonovia SE und geht zu 25 % in die Gesamt-Zielerreichung ein. Es spiegelt den Wert des Immobilienvermögens sowie der Modernisierungs- und Neubauleistungen wider und ist somit maßgeblich für die Wertentwicklung des Unternehmens. Zur Berechnung des NTA pro Aktie wird grundsätzlich auf die Ableitung des NTA gemäß der Best Practice Recommendations der EPRA abgestellt. Der nach diesen Kriterien berechnete NTA wird durch die Anzahl der Aktien zum Stichtag geteilt (Stichtagswert NTA zu Stichtagswert Aktien - non-diluted).

Die Entwicklung des NTA pro Aktie wird auf Basis der jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) bemessen. Die Zielerreichungskurve der Entwicklung des NTA pro Aktie für den LTIP 2021 stellt sich wie folgt dar:

Group FFO pro Aktie

Wie die anderen Leistungskriterien hat das Group FFO ebenfalls eine hohe Relevanz für die Steuerung der Vonovia SE (vgl. 3.2.1.b.) Neben der Wichtigkeit einer starken jährlichen operativen Ertragskraft ist besonders die Incentivierung einer nachhaltigen und langfristigen Steigerung des Ertrags von Bedeutung. Aus diesem Grund wurde das Leistungskriterium Group FFO pro Aktie auch in den LTIP aufgenommen. In der vierjährigen Performancebetrachtung wird die langfristige Entwicklung des Group FFO in den Fokus genommen.

Die Entwicklung des Group FFO pro Aktie wird auf Basis der jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) bemessen und geht zu 25 % in die Gesamt-Zielerreichung ein. Die Zielerreichungskurve der Entwicklung des Group FFO pro Aktie für den LTIP 2021 stellt sich wie folgt dar:

Sustainability Performance Index (SPI)

Neben den drei finanziellen Zielen fließen zudem zu 25 % nichtfinanzielle Leistungskriterien in die Ermittlung der Auszahlung aus dem LTIP ein. Das unter dem vorherigen Vergütungssystem im Rahmen des LTI geltende Leistungskriterium 'Kundenzufriedenheit' wird seit dem Jahr 2021, den Anforderungen der Shareholder und Stakeholder der Vonovia SE Rechnung tragend, durch die Einführung des Sustainability Performance Index (SPI) als wesentliche Steuerungsgröße ersetzt. Der SPI beinhaltet die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen aus den Bereichen Environmental, Social, Governance (ESG). Hierzu gehören die CO2-Intensität des Bestandsportfolios, barrierearme (Teil-)Modernisierungen, die Energieeffizienz von Neubauten, die Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Diversität bei Führungskräften. Zu Beginn der Performance-Periode 2021 wurden die Ziele, welche in die Berechnung des SPI einfließen, durch den Aufsichtsrat festgelegt. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Strategierelevanz, Transparenz und Messbarkeit der Ziele gelegt. Hierbei handelt es sich um:

| * |

den Customer-Satisfication-Index (CSI) (AktivBo), |

| * |

die CO2-Intensität des Bestands, |

| * |

den durchschnittlichen Primärenergiebedarf der Neubauten, |

| * |

Barrierearme (Teil-)Modernisierungen |

| * |

die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie |

| * |

den Anteil weiblicher Führungskräfte. |

Die einzelnen Zielerreichungskurven, Ist-Werte und resultierenden Zielerreichungen werden nach Ablauf der Performance-Periode der LTIP-Tranche 2021 zum 31. Dezember 2024 im Vergütungsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht.

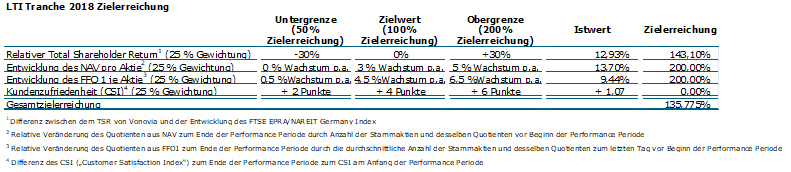

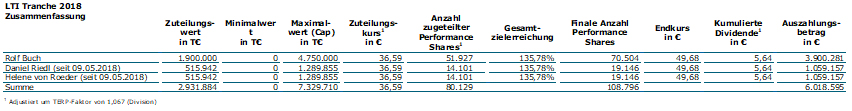

c. Gesamtzielerreichung und Auszahlung aus der LTIP-Tranche 2018

Mit Ablauf des 31. Dezember 2021 endete die Performance-Periode der im Jahr 2018 an gegenwärtige und frühere Vorstandsmitglieder zugeteilte LTIP-Tranche 2018. Die Zielerreichung für die LTIP-Tranche 2018 wurde daher nach Ende des Berichtsjahres festgestellt. Die Ziele, Zielerreichungskurven und Zielerreichungen der vier Leistungskriterien der Tranche 2018 stellen sich wie folgt dar:

Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrags wird die anfängliche Zahl der Performance Shares mit dem Gesamtzielerreichungsgrad multipliziert und auf die nächste volle Aktie aufgerundet. Die endgültige Zahl der Performance Shares wird mit dem durchschnittlichen Schlusskurs an den letzten 60 Handelstagen vor dem 01. Januar 2022 ('Endaktienkurs') einschließlich der Summe der während der Performance-Periode bezogen auf die endgültige Zahl der Performance Shares pro Aktie gezahlten Dividenden multipliziert. Damit ergeben sich folgende Auszahlungsbeträge, die im Geschäftsjahr 2022 ausgezahlt werden.

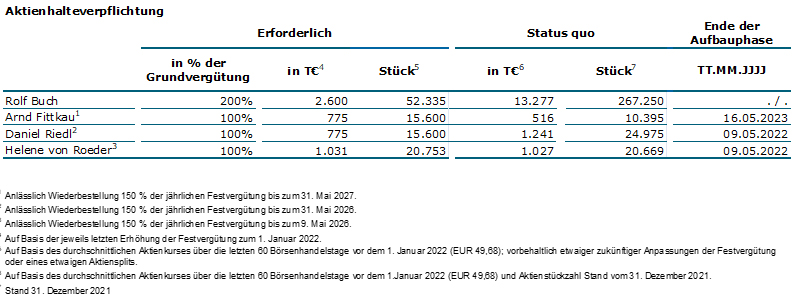

4. Aktienhalteverpflichtung

Zum weiteren Gleichlauf der Interessen von Vorstand und Aktionären sowie zur Stärkung der nachhaltigen Entwicklung sieht das Vergütungssystem Aktienkauf- und Halteverpflichtungen für die Vorstandsmitglieder vor. Hiernach ist jedes Vorstandsmitglied verpflichtet, bis zum Ablauf der ersten vier Jahre der Vorstandstätigkeit Aktien der Vonovia SE zu erwerben und bis zum Ende der Bestellung zu halten. Die zu haltende Zahl an Aktien ergibt sich grundsätzlich aus dem Betrag der jährlichen Bruttofestvergütung dividiert durch das arithmetische Mittel der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft über die letzten 60 Börsenhandelstage vor dem Tag der Bestellung zum Mitglied des Vorstands. Bereits vorhandene Bestände von Aktien der Vonovia SE werden bei der Berechnung der Zahl der zu haltenden Aktien berücksichtigt. Im Fall einer Änderung der jährlichen Festvergütung und im Fall eines Aktiensplits ist die Zahl der Aktien, die der Haltepflicht unterliegen, verhältniswahrend neu zu bestimmen.

Mit der ersten Wiederbestellung eines Vorstandsmitglieds erhöht sich der Mindestbestand der zu haltenden Aktien auf 150 % der jährlichen Festvergütung. Die erhöhte Anzahl an Aktien muss spätestens nach insgesamt acht Dienstjahren gehalten werden.

Der Vorstandsvorsitzende ist verpflichtet, Aktien im Gegenwert von 200 % der jährlichen Bruttofestvergütung nach vorstehender Formel zu erwerben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die erforderliche Höhe der Aktienhalteverpflichtung für alle Vorstandsmitglieder, den derzeitigen Erfüllungsgrad (Status quo) sowie das Ende der jeweiligen Aufbauphase.

5. Rückforderung (Clawback) und Reduzierung (Malus) erfolgsabhängiger Vergütung

Die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder der Vonovia SE enthalten Malus- und Clawback-Regelungen, die in bestimmten Fällen eine Herabsetzung (Malus) bzw. Rückforderung (Clawback) variabler Vergütungsbestandteile nach billigem Ermessen des Aufsichtsrats ermöglichen. Diese Möglichkeit besteht, wenn ein Vorstandsmitglied nachweislich seine Pflichten in einer Weise verletzt, die eine rechtswirksame außerordentliche Kündigung ermöglicht oder nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen seine wesentlichen Sorgfaltspflichten nach § 93 AktG verstößt (Compliance Malus bzw. Compliance Clawback).

Werden variable Vergütungsbestandteile auf Basis fehlerhafter Daten, z. B. eines fehlerhaften Konzernabschlusses festgesetzt oder ausgezahlt, so kann der Aufsichtsrat die Festsetzung korrigieren bzw. bereits ausgezahlte Vergütungsbestandteile zurückfordern (Performance Clawback).

Eine Rückforderung bzw. Reduzierung sind in den vorstehend genannten Fällen bis zum Ablauf eines Jahrs nach der Auszahlung des variablen Vergütungsbestandteils möglich. Die Reduzierung oder Rückforderung erfolgt grundsätzlich für das Jahr, in dem die Pflichtverletzung begangen wurde.

Eine etwaige Schadensersatzpflicht des Vorstandsmitglieds gegenüber der Gesellschaft bleibt durch die Malus- und Clawback-Regelungen unberührt.

Entsprechende Malus- und Clawback-Regelungen gelten auch für variable Vergütungsleistungen der BUWOG für die von dieser separat vergütete Geschäftsführungstätigkeit von Herrn Riedl bei der BUWOG.

Im Geschäftsjahr 2021 haben weder Aufsichtsrat noch die BUWOG Hinweise oder Anhaltspunkte festgestellt, die zu einer Anwendung der Malus- und Clawback-Regelungen führen können. Daher erfolgte im Geschäftsjahr 2021 keine Rückforderung oder Reduzierung erfolgsabhängiger Vergütung der amtierenden Vorstandsmitglieder seitens des Aufsichtsrats bzw. der BUWOG; mit den früheren Vorstandsmitgliedern, denen im Berichtsjahr noch Vergütungsansprüche zustanden, waren keine Malus- und Clawback-Regelungen vertraglich vereinbart.

6. Angaben zu Leistungen im Falle des Ausscheidens

6.1. Arbeitsunfähigkeit / Hinterbliebenenversorgung

Im Fall einer vorübergehenden oder dauerhaften Arbeitsunfähigkeit eines Vorstandsmitglieds wegen Krankheit zahlt die Gesellschaft die Festvergütung bis zu zwölf Monate nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit fort; längstens jedoch bis zum Ende des Dienstverhältnisses. Der STI kann durch den Aufsichtsrat pro rata temporis gekürzt werden, wenn das Vorstandsmitglied in einem Geschäftsjahr insgesamt, nicht notwendigerweise zusammenhängend, länger als sechs Monate arbeitsunfähig ist.

Verstirbt das Vorstandsmitglied, haben die Hinterbliebenen Anspruch auf Fortzahlung der Festvergütung für den Sterbemonat und für die sechs auf den Sterbemonat folgenden Kalendermonate. Der STI ist pro rata temporis bis zum Ablauf des Sterbemonats zu zahlen, wobei die voraussichtliche Erreichung der unternehmensbezogenen Ziele durch den Aufsichtsrat nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen und des voraussichtlichen Geschäftsverlaufs in dem betreffenden Kalenderjahr festzusetzen ist.

6.2. Vorzeitige Beendigung der Tätigkeit ohne wichtigen Grund

Im Fall eines Widerrufs der Bestellung und einer dadurch bedingten vorzeitigen Beendigung des Vorstandsanstellungsvertrags sehen die Vorstandsanstellungsverträge einen Anspruch der Vorstandsmitglieder auf eine Abfindungszahlung vor. Den Empfehlungen des DCGK folgend ist diese der Höhe nach auf zwei Jahresgesamtvergütungen (d.h. Festvergütung, Nebenleistungen, Versorgungsbeitrag/-entgelt, STI und LTIP) begrenzt (Abfindungs-Cap), abzüglich der Zahlungen für eine Kündigungsfrist und übersteigt in keinem Fall die Vergütung für die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags. Die dienstvertraglich vorgesehene Abfindung und das dienstvertraglich vorgesehene Abfindungs-Cap ermitteln sich auf der Grundlage der Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahrs, welches der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit vorausgegangen ist, und gegebenenfalls auch auf der Grundlage der voraussichtlichen Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr.

Im Fall von Daniel Riedl wird auch in seinem zusätzlichen Dienstvertrag mit der BUWOG betreffend eine von dieser separat vergüteten Geschäftsführungstätigkeit eine Abfindungszahlung für den Fall der vorzeitigen Abberufung aus dem Geschäftsführeramt (ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes) vorgesehen. Den Empfehlungen des DCGK folgend ist auch eine solche Abfindung im Dienstvertrag mit der Konzerntochtergesellschaft der Höhe nach auf zwei Jahresgesamtvergütungen begrenzt (Abfindungs-Cap), abzüglich der Zahlungen für eine Kündigungsfrist und übersteigt in keinem Fall die Vergütung für die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags. Ein Anspruch auf eine etwaige Abfindung besteht jedoch dann nicht, wenn der Dienstvertrag mit Vonovia (angepasst) fortbesteht.

6.3. Vorzeitige Beendigung der Tätigkeit aus wichtigem Grund

Im Falle einer Kündigung des Vorstandsdienstvertrags seitens der Vonovia SE aus wichtigem Grund wird keine Abfindung gezahlt. Ebenso zahlt die BUWOG keine Abfindung im Falle einer Abberufung aus dem Geschäftsführeramt bei Vorliegen eines wichtigen Grundes.

Wird der Vorstandsanstellungsvertrag vor Ende der Performance-Periode durch die Vonovia SE außerordentlich aus wichtigem Grund gem. § 626 Abs. 1 BGB gekündigt oder legt das Vorstandsmitglied sein Amt niederlegt, ohne dass die Gesellschaft hierfür einen wichtigen Grund gesetzt hat, verfallen sämtliche Rechte und Anwartschaften aus dem LTIP mit sofortiger Wirkung und ohne Entschädigung. Hiervon ausgenommen sind die Ansprüche aus Performance Shares, die sich in dem Zeitpunkt, in dem der Vorstandsanstellungsvertrag endet, nicht mehr in der Performance-Periode befinden.

6.4. Regelungen infolge eines Kontrollwechsels

Im Fall des Kontrollwechsels (Change of Control) und bestimmten hiermit einhergehenden Eingriffen in die Unabhängigkeit des Vorstands oder wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands oder Aufsichtsrats steht den Vorstandsmitgliedern ein Recht zur Amtsniederlegung und Kündigung ihres Anstellungsvertrags zu. Macht ein Vorstandsmitglied von diesem Gebrauch, hat es grundsätzlich einen dienstvertraglichen Abfindungsanspruch in Höhe des in 6.1 dargestellten Abfindungs-Caps, wobei die Abfindung in keinem Fall mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten darf; für ein Vorstandsmitglied gilt letztmalig im Geschäftsjahr 2021 entsprechend der vormals geltenden Empfehlung in Ziff. 4.2.3 Abs. 5 DCGK 2017 eine Abfindung in Höhe von 150 % des vorerwähnten Abfindungs-Caps (also von bis zu drei Jahresgesamtvergütungen), die jedoch ebenfalls in keinem Fall mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten darf.

Wird der Anstellungsvertrag im Fall eines Kontrollwechsels fortgesetzt, wird der LTIP unter Wahrung der zum Kontrollwechsel bestehenden Wertverhältnisse angepasst bzw. durch eine wertmäßig und wirtschaftlich vergleichbare neue Form der langfristig orientierten variablen Vergütung ersetzt. Endet der Vorstandsanstellungsvertrag im Fall des Kontrollwechsels, enden sämtliche laufenden Performance-Perioden mit dem Tag der Beendigung des Vorstandsanstellungsvertrags. Für sämtliche Erfolgsziele wird ein Zielerreichungsgrad von 100 % unterstellt und der letzte Angebotskurs zum Kontrollwechsel wird als Endaktienkurs zur Ermittlung des Auszahlungsbetrags herangezogen. Die Auszahlung erfolgt innerhalb eines Monats nach dem Ende des Anstellungsvertrages.

6.5. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

Der Aufsichtsrat kann ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot für die Dauer von bis zu 24 Monaten vorsehen. Für diesen Zeitraum wird eine von Fall zu Fall festzulegende angemessene Entschädigung (Karenzentschädigung) in enger Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen der §§ 74 ff. HGB für Arbeitnehmer gewährt. Die Entschädigung wird in Raten jeweils am Monatsende ausgezahlt. Auf diesen Betrag anfallende gesetzliche Abgaben trägt das Vorstandsmitglied. Über die Anrechnung etwaiger Abfindungszahlungen aus Anlass einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit auf die Karenzentschädigung entscheidet der Aufsichtsrat bei Abschluss des Wettbewerbsverbots von Fall zu Fall.

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 waren mit Rolf Buch, Arnd Fittkau und Daniel Riedl nachvertragliche Wettbewerbsverbote für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Beendigung ihrer jeweiligen Dienstverträge vereinbart. Die vertragliche vorgesehene Karenzentschädigung beträgt für Rolf Buch 75 % und für Arnd Fittkau 50 % der zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Leistungen (inkl. STIP und LTIP) sowie für Daniel Riedl insgesamt 2.000.000 € brutto.

Mit Helene von Roeder wurde kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart.

7. Angaben zu Leistungen von Dritten

Mit der Festvergütung sind grundsätzlich alle Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder für die Gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen abgegolten. Dies beinhaltet insbesondere konzerninterne Aufsichtsratsmandate. Sofern Vergütungsansprüche gegen verbundene Unternehmen entstehen, werden diese grundsätzlich auf die Festvergütung angerechnet; im Falle von Daniel Riedl werden jedoch aus seinem zusätzlich bestehenden Anstellungsverhältnis mit der BUWOG Vergütungsleistungen für seine Geschäftsführertätigkeit bei der BUWOG gewährt, die nicht auf seine Vergütung der Vonovia SE angerechnet werden und in der Tabelle der gewährten und geschuldeten Vergütung (unter Ziffer 8.1) mit enthalten sind.

Dienstvertraglich kann vorgesehen werden, dass Einkünfte, die Vorstandsmitglieder aus sonstigen Tätigkeiten erzielen, die sie im Interesse der Gesellschaft wahrnehmen (z. B. Einkünfte aus Funktionen in Verbänden), von den Vorstandsmitgliedern der Vonovia Stiftung zu spenden sind (vorbehaltlich einer anderweitigen Bestimmung durch den Aufsichtsrat der Vonovia Stiftung).

Für das Geschäftsjahr 2021 haben die Vorstandsmitglieder keine Leistungen von Dritten für ihre Vorstandstätigkeit erhalten.

8. Angaben zur Höhe der Vorstandsvergütung im Geschäftsjahr 2021

8.1. Gewährte und geschuldete Vergütung

Die nachfolgenden Tabellen stellen die den einzelnen aktiven Mitgliedern des Vorstands gewährte und geschuldete Vergütung inkl. der relativen Anteile der einzelnen Vergütungskomponenten gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG dar.

Die gewährte und geschuldete Vergütung im Geschäftsjahr 2021 setzt sich dabei zusammen aus:

| - |

Die im Geschäftsjahr 2021 ausbezahlte Grundvergütung |

| - |

Die im Geschäftsjahr 2021 angefallenen Nebenleistungen und im Falle von Herrn Riedl das im Geschäftsjahr angefallene Versorgungsentgelt |

| - |

Den für das Geschäftsjahr 2021 festgestellten STI |

| - |

Den Zufluss der im Geschäftsjahr 2018 zugeteilten LTIP-Tranche, deren Performance-Periode mit Ablauf des Geschäftsjahres 2021 endete. |

Im Interesse einer transparenten und einer möglichst periodengerechten Berichterstattung erfolgt ein Ausweis gemäß einer erdienungsorientierten Auslegung. Demnach wird der STI für das Geschäftsjahr 2021 als gewährte bzw. geschuldete Vergütung betrachtet, obwohl er erst im Geschäftsjahr 2022 zur Auszahlung fällig wird. Hintergrund dafür ist, dass die zugrunde liegende Leistung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 vollständig erbracht war. Entsprechendes gilt für die im Geschäftsjahr 2018 zugeteilte LTIP-Tranche, da deren Performance-Periode mit Ablauf des Geschäftsjahres 2021 endete und die für die Bemessung maßgebliche Leistung vollständig erbracht wurde.

Darüber hinaus wird ergänzend der Dienstzeitaufwand gemäß IAS 19 der Altersversorgungszusagen im Geschäftsjahr 2021 dargestellt.

8.2. Vergütung ehemaliger Vorstandsmitglieder

Daneben stehen folgenden ehemaligen Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2021 Zahlungen aus der LTIP-Tranche 2018 zu, deren Performance-Periode mit Ablauf des Geschäftsjahres 2021 endete: Klaus Freiberg steht ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 1.642.229,52 € zu und Dr. A. Stefan Kirsten sowie Gerald Klinck stehen jeweils Auszahlungsbeträge in Höhe von 684.308,40 € zu. Die Anwendung der zugrunde liegenden Leistungskriterien für die LTIP-Tranche 2018 sowie der Zielerreichungsgrad entsprechen den unter Ziffer 3.2.2.c. aufgeführten Angaben für die amtierenden Vorstandsmitglieder. Des Weiteren erhielt Klaus Freiberg für das Jahr 2021 eine Karenzentschädigung in Höhe von 567.549,02 €.

Im Geschäftsjahr 2021 sind im Rahmen von Pensionszusagen an zwei vor 2012 ausgeschiedene Vorstandsmitglieder und eine Ausgleichsberechtigte Zahlungen in Höhe von 0,4 T€ geleistet worden.

| IV. |

Vergütung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 |

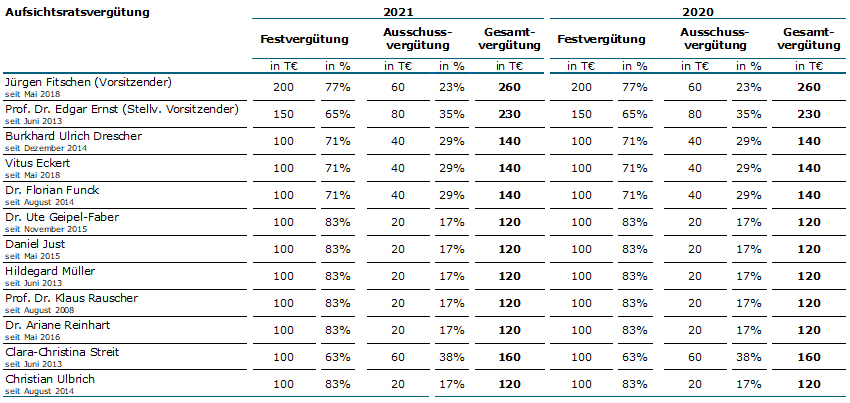

1. Vergütungssystem des Aufsichtsrats

Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats der Vonovia SE ist in § 13 der Satzung geregelt und seit dem 9. Juni 2013 in Kraft. Es wurde gemäß § 113 Abs. 3 AktG von der Hauptversammlung 2021 mit 99,34 % bestätigt.

Demnach bestehen die folgenden Vergütungsregelungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats:

| * |

Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche feste Grundvergütung von 100.000 €. |

| * |

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, ein stellvertretender Vorsitzender erhält das Eineinhalbfache dieses Betrags. |

| * |

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine zusätzliche jährliche feste Vergütung in Höhe von 40.000 €; der Ausschussvorsitzende erhält das Doppelte. |

| * |

Aufsichtsratsmitglieder, die einem oder mehreren anderen Ausschüssen des Aufsichtsrats angehören, die mindestens einmal im Jahr tätig geworden sind, erhalten für die Mitgliedschaft in jedem Ausschuss eine zusätzliche jährliche feste Vergütung in Höhe von 20.000 €, im Falle des Ausschussvorsitzenden 40.000 €. |

| * |

Die Summe sämtlicher Vergütungen zuzüglich Vergütungen für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien von Konzernunternehmen darf je Aufsichtsratsmitglied unabhängig von der Zahl der Ausschussmitgliedschaften und der Funktionen einen Betrag in Höhe von 300.000 € je Kalenderjahr nicht übersteigen. |

Sämtliche vorgenannten Vergütungen sind jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss des Aufsichtsrats nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehört haben, erhalten für dieses Geschäftsjahr eine entsprechende, auf ganze Monate aufgerundete, zeitanteilige Vergütung.

Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats die durch die Ausübung ihres Amtes entstehenden angemessenen Auslagen. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausüben. Die Gesellschaft schließt für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Haftpflichtversicherung (sogenannte 'D&O-Versicherung') mit einer angemessenen Versicherungssumme ab.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird gemäß der gesetzlichen Vorgabe aus § 113 Abs. 3 S. 1 AktG spätestens alle vier Jahre überprüft und ein Beschluss der Hauptversammlung über die Vergütung herbeigeführt, wobei gemäß § 113 Abs. 3 S. 2 Hs. 1 AktG auch ein bestätigender Beschluss möglich ist.

2. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die im Berichtsjahr gewährte und geschuldete Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder stellt sich wie folgt dar, wobei wiederum die Vergütungsleistungen für das Geschäftsjahr 2021 erfasst sind, obwohl sie erst im nächsten Geschäftsjahr fällig werden:

| V. |

Vergleichende Darstellung der Vergütungsentwicklung der Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsratsmitglieder sowie der übrigen Belegschaft und der Ertragsentwicklung der Gesellschaft |

Gemäß den Anforderungen des § 162 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 AktG stellt die folgende Tabelle die Vergütungsentwicklung der Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsratsmitglieder sowie der übrigen Belegschaft ebenso wie die Ertragsentwicklung der Gesellschaft dar. Bei der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat handelt es sich hierbei um die gemäß § 162 AktG gewährte und geschuldete Vergütung. Bei der Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer und ihrer Veränderung sind die durchschnittlichen Vergütungen der Mitarbeiter der Immobilienwirtschaft (konzernweit) auf Vollzeitäquivalenzbasis eingeflossen. Analog zur Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat bezieht sich die dargestellte durchschnittliche Vergütung der Gesamtbelegschaft auf deren Gesamtvergütung.

| VI. |

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 aus Vergütungssicht |

Nachdem das Vergütungssystem für den Vorstand der Vonovia SE von der Hauptversammlung 2021 mit großer Mehrheit gebilligt wurde, ist eine weitere Anpassung derzeit nicht vorgesehen. Dieses positive Votum unserer Aktionäre sieht der Aufsichtsrat der Vonovia SE als klare Empfehlung, das Vergütungssystem in seiner derzeitigen Form unverändert anzuwenden.

Sollten sich aus der Anwendung des Vergütungssystems für den Vorstand Kritikpunkte seitens der Aktionäre ergeben, werden diese vom Aufsichtsrat aufgenommen und in seiner Arbeit im Geschäftsjahr 2022 thematisiert. Der Vergütungsbericht 2022 wird entsprechend den regulatorischen Anforderungen des § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 AktG auch eine Erläuterung erhalten, wie das Hauptversammlungsvotum zum Vergütungsbericht 2021 berücksichtigt wurde.

Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat ist seit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2013 unverändert. Sowohl die Verantwortung als auch der individuelle Tätigkeitsumfang seiner Mitglieder nimmt stetig zu. Um weiterhin den Aufgaben seiner Mitglieder und der Lage der Gesellschaft angemessen zu vergüten, wettbewerbsfähig zu bleiben und geeignete Aufsichtsratskandidaten zu gewinnen, ist es geplant, der Hauptversammlung 2022 folgende Anpassungen am Vergütungssystem für den Aufsichtsrat zur Billigung vorzulegen:

| * |

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält zukünftig eine Grundvergütung in Höhe von 110.000 € für die Aufsichtsratstätigkeit. |

| * |

Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats beträgt die Grundvergütung zukünftig das Zweieinhalbfache und für seinen Stellvertreter weiterhin das Eineinhalbfache dieses Betrags. |

| * |

Für die Mitgliedschaften im Präsidial- und Nominierungsausschuss bzw. Finanzausschuss werden zukünftig 30.000 € und für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss 45.000 € gezahlt. Die Vorsitzenden der Ausschüsse erhalten weiterhin das Doppelte der jeweiligen Ausschussvergütung. |

| * |

Die Summe sämtlicher Vergütungen darf je Aufsichtsratsmitglied einen Betrag in Höhe von 400.000 € je Kalenderjahr nicht übersteigen. |

Bochum 17. März 2022

| |

Für den Aufsichtsrat

|

| |

Die Mitglieder des Vorstands

| |

Rolf Buch Arnd Fittkau Philip Grosse Daniel Riedl Helene von Roeder |

|

Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

An die Vonovia SE, Bochum,

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES VERGÜTUNGSBERICHTS

Wir haben den beigefügten, zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestellten Vergütungsbericht der Vonovia SE, Bochum, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 einschließlich der dazugehörigen Angaben geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der Vonovia SE, Bochum, sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Angaben ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehörigen Angaben, abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehörigen Angaben, frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im Vergütungsbericht enthaltenen Wertansätze einschließlich der dazugehörigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Angaben im Vergütungsbericht einschließlich der dazugehörigen Angaben ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung des Vergütungsberichts einschließlich der dazugehörigen Angaben. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern und dem Aufsichtsrat ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 einschließlich der dazugehörigen Angaben in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsbestimmungen des § 162 AktG.

Sonstiger Sachverhalt - Formelle Prüfung des Vergütungsberichts

Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts umfasst die von § 162 Abs. 3 AktG geforderte formelle Prüfung des Vergütungsberichts, einschließlich der Erteilung eines Vermerks über diese Prüfung. Da wir ein uneingeschränktes Prüfungsurteil über die inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts abgeben, schließt dieses Prüfungsurteil ein, dass die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG in allen wesentlichen Belangen im Vergütungsbericht gemacht worden sind.

Hinweis zur Haftungsbeschränkung

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die Vonovia SE, Bochum, erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Durch Kenntnisnahme und Nutzung der in diesem Prüfungsvermerk enthaltenen Informationen bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsbeschränkung auf EUR 4 Mio für Fahrlässigkeit in Ziffer 9 der AAB) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an.

Düsseldorf, den 17. März 2022

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ufer

Wirtschaftsprüfer |

Cremer

Wirtschaftsprüfer |

2. Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 8)

Matthias Hünlein

wohnhaft in Oberursel, geboren 1961

Managing Director der Tishman Speyer Properties Deutschland GmbH

Lebenslauf, relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

Matthias Hünlein studierte Jura in Passau. Seine berufliche Karriere begann er bei der Deutsche Bank Gruppe. Er war unter anderem für die Deutsche Bank-Investmentgesellschaft DB Real Estate Management GmbH sowie als Geschäftsführer der DB Real Estate Spezial Invest GmbH tätig, wo er für die Produktentwicklung und die Kundenbeziehungen verantwortlich war und spezielle Kenntnisse und fachliche Erfahrungen im deutschen Immobilienmarkt sammelte. Im November 2005 wechselte Matthias Hünlein zur Tishman Speyer Properties Deutschland GmbH, wo er als Managing Director für deren Kundenbeziehungen und die Kapitalbeschaffung im deutschen und europäischen Kapitalmarkt verantwortlich ist.

Mandate

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 AktG:

| |

| * |

Tishman Speyer Investment Management GmbH*, Frankfurt am Main (stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats) *) Gesellschaft gehört zum Konzern der Tishman Speyer Properties Deutschland GmbH |

|

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG:

Unabhängigkeit

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass Matthias Hünlein unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand und unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär ist, da Matthias Hünlein in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, deren Vorstand oder einem kontrollierenden Aktionär steht, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründet.

Jürgen Fenk

wohnhaft in Berlin, geboren 1966,

CEO der Primonial REIM, Paris

Lebenslauf, relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

Jürgen Fenk erwarb seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der Bayerischen Vereinsbank (später HypoVereinsbank (HVB)) in Deutschland und Frankreich im Bereich Internationale Immobilienfinanzierung und war maßgeblich beteiligt an der Abspaltung der Hypo Real Estate Gruppe. Von 2003 bis 2009 verantwortete er als Vorstand der Hypo Real Estate Bank International das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft in Europa, USA und Asien und war in dieser Funktion in Irland, Deutschland und den USA tätig. Von 2009 an war Jürgen Fenk bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) beschäftigt, zunächst bis 2010 als Bereichsleiter Immobilienkreditgeschäft und - nach einer Tätigkeit bei der BAWAG P.S.K. als Head of Commercial Real Estate Finance von 2010 bis 2012 - von 2012 als Mitglied des Vorstands für die Bereiche Immobilienkreditgeschäft, Immobilienmanagement, Financial Institutions & Public Finance und Verwaltung. Von Oktober 2017 bis Februar 2021 war Jürgen Fenk Geschäftsführer und Mitglied im Group Executive Board der SIGNA Holding GmbH, Wien, und dort insbesondere für die Bereiche Banking, Kapitalmarkt und Capital Sourcing zuständig. Zudem war er von Februar 2018 bis Februar 2021 CEO der Digitalisierungs- und Venture Capital Einheit, SIGNA Innovations AG, Innsbruck, Österreich und von September 2019 bis Februar 2021 Verwaltungsratsvorsitzender der SIGNA Financial Services AG, Zürich, Schweiz.

Seit März 2021 ist Jürgen Fenk CEO der Primonial REIM in Paris, Frankreich. Er ist als solcher insbesondere für die strategische Weiterentwicklung und den internationalen Ausbau des französischen Vermögensverwalters und Asset Managers zuständig.

Jürgen Fenk ist ehemaliger Chair Europe und aktuell Global Trustee des Urban Land Institutes (ULI) und ist Mitglied des Advisory Boards von Longevity Partners (DE), einem globalen, multidisziplinären Beratungsunternehmen für Energie und Nachhaltigkeit.

Mandate

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 AktG:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG:

| |

| * |